Al momento de su publicación, la obra «César Vallejo, su poesía», le mereció a Antenor Samaniego muchas satisfacciones. Escrito entre 1946 – 47, se convertía en el libro más completo sobre la vida y obra del creador de «Trilce».

Juan Mejía Baca reconoció la calidad del trabajo de Samaniego al que calificó como el primer libro orgánico que nacía en el Perú. «… el autor desentraña múltiples y ricos aspectos en el mundo poético de Vallejo. Este ensayo -prosa ágil y cálida- penetra en el misterioso universo vallejiano, distingue y separa cada uno de los elementos constitutivos, los analiza en vivo, de acuerdo a los postulados de la crítica moderna y nos entrega a Vallejo omnipresente y magnífico, en una como revelación a plena luz», destacó quien fuera un gran librero y director de la Biblioteca Nacional.

En el capítulo dedicado a la biografía de Vallejo, Samaniego relata algunas anécdotas contadas por Ciro Alegría en Cuadernos Americanos N° 6 – 1944, «El César Vallejo que yo conocí».

Allí en Trujillo, además de profesor de rudimentos de historia, geografía, religión, matemáticas, lectura y canto, visitaba los alrededores de la ciudad, los campos de Mansiche, unas veces con sus alumnos, otras, con sus amigos de corrillo, pero frecuentemente solo.

Ciro Alegría relata que, al llegar a la ciudad y alojarse en la casa de una abuela suya, asiste a un diálogo entre un serñor de aspecto distinguido y la anciana señora. Se trataba nada menos que del ingreso de Alegría al colegio en que Vallejo ejercía el cargo de profesor desde hacía poco:

«-¡Mi señora!, esa ya no es cuestión de colegios sino de buen sentido… ¿Sabe Ud. quien es el profesor de primer año de San Juan? ¿Lo sabe Ud.? Pues ese que se dice poeta, ese César Vallejo, un hombre a quien le falta un tornillo…»

Despréndese del fragmento anterior que Vallejo no gozaba de estimación, especialmente en el sector de las altas esferas sociales. Conocíasele ya a través de los versos de «Aldeana», poema que, al revés de los exhibidos por los continuadores de Rubén Darío y José Santos Chjocano, traía en sus entrañas una nueva articulación y un nuevo material ceñido aun en las membranas del metro y de la rima.

Ciro Alegría decide con porfía matricularse en el colegio en que enseñaba Vallejo. Conseguido su deseo, corre más que va, anhelante por conocer al «odiado» profesor. En la primera clase entrega toda su atención a contemplar las facciones y movimientos de su maestro. Mejor es que sigamos algunos párrafos:

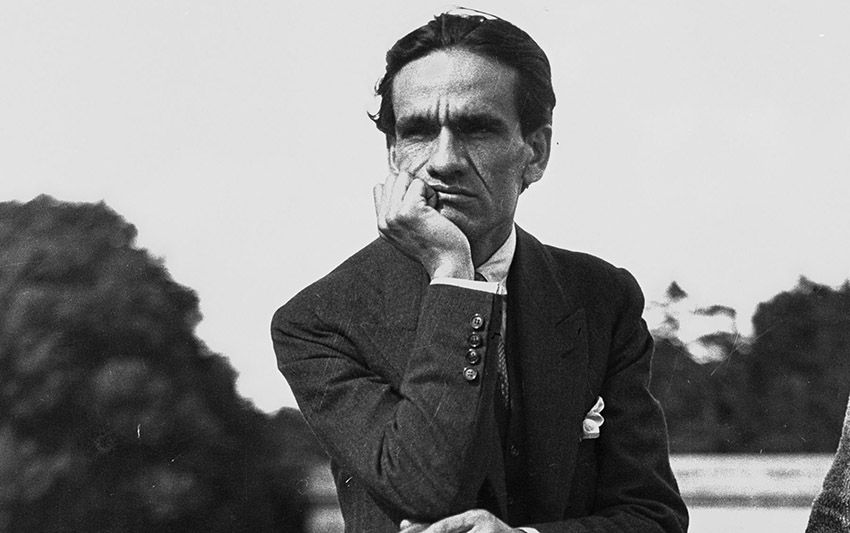

«Junto a la puerta estaba parado César Vallejo. Magro, cetrino, casi hierático, me pareció un árbol deshojado. Su traje era oscuro como su piel oscura. Por primera vez vi el intenso brillo de sus ojos cuando se inclinó a preguntarme, con una tierna atención, mi nombre».

Ya en el salón de clases, Alegría pudo observarlo con más atención:

«Estaba con las manos sobre la mesa y la cara vuelta hacia la puerta. Bajo la abundosa melena negra, su faz mostraba líneas duras y definidas. La nariz era enérgia y el mentón más enérgico todavía, sobresalía en la parte inferior como una quilla. Sus ojos oscuros, -no recuerdfo si eran grises o negros- brillaban como si hubiera lágrimas en ellos. Su traje era uno viejo, luído y cerrando la abertura del cuello blando, una pequeña corbata de lazo estaba anudado con descuido. Se puso a fumar y siguió mirando hacia la puerta, por la cual entraba la clara luz de abril. Pensaba o soñaba quién sabe qué cosas. De todo su ser fluía una gran tristeza. Nunca he visto un hombre que pareciera más triste. Su dolor era a la vez una secreta y ostensible condición, que terminó por contagiárseme. Cierta extraña e inexplicable pena me sobrecogió. Aunque a primera vista pudiera parecer tranquilo, había algo profundamente desgarrado en aquel hombre que yo no entendí, sino que sentí con toda mi despierta y alerta sensibilidad de niño».

Durante el recreo siguiente, Alegría, se puso a recorrer por entre sus desconocidos compañeros. Muchos patios, muchos salones, muchas arquerías. Vallejo le sacó de su confusión: «Cogiéndome de la mano, continúa, me llevó con él. Aun recuerdo la sensación que me produjo su mano fría, grande y nudosa, apretando mi pequeña mano tímida y huidiza debido al azoro. Llegamos a nuestro salón y me condujo hacia un banco. El pasó a ocupar su mesa, situada a la misma altura de nuestras carpetas y muy cerca de ellas, de modo que hablaba casi junto a nosotros. En ese momento me di cuenta de que el profesor no se recortaba el pelo como los hombres sino que usaba una gran melena lacia, abundante, nigérrima. La personalidad de Vallejo se me antojó un tanto misteriosa y comencé a hacerme muchas preguntas que no podía contestar»

Otro de sus aspectos, en el trato que daba a sus pequeños discípulos, nos lo cuenta Ciro Alegría. Cierta vez, durante una clase, Vallejo llama a uno de los niños para tomarle el consabido paso. El pequeño no satisface ninguna de las preguntas, más todavía, queda en silencio cada vez mayor. El rostro del profesor se demuda, adquiere cierta rigidez, las líneas se tornan hoscas, los ojos brillan recios y escrutadores, la frente avanza gravemente ceñuda y el pobre niño irrumpe en llanto, esperando la voz latigosa y la humillación vergonzante. Pero nada de esto sucede. Vallejo se levanta conmovido, lleno de paternidad y tomándolo en sus brazos, condúcelo hasta su mesa donde le seca las lágrimas proporcionándole frases consoladoras».